La colonisation revisitée : nouveaux accords, mêmes vieilles règles du jeu

All the versions of this article: [English] [Español] [français]

La colonisation revisitée : nouveaux accords, mêmes vieilles règles du jeu

bilaterals.org et GRAIN

Septembre 2007

— Moana Jackson, Ngati Porou/Ngati Kahungunu, avocat maori, 1995

« Les ALE et les agriculteurs ne sont pas faits pour vivre sous les mêmes cieux. »

— Choi Jae-Kwan, Ligue paysanne coréenne, juillet 2006

L’exhaustivité et l’étendue de nombreux accords de libre-échange et d’investissement (ALE) actuels sont frappantes. Généralement, ils couvrent une profusion expansive — et préoccupante — de domaines et de questions, ce qui multiplie leurs impacts à travers les sociétés et les secteurs et provoque une résistance très large dans de nombreux pays. Les États-Unis ont signé leur premier ALE bilatéral avec Israël en 1985. L’Union européenne (UE) a scellé des accords de « coopération commerciale » non obligatoires depuis la fin officielle de son règne colonial, au tournant des années 1960, passant graduellement à des ALE plus contraignants depuis les années 1990, emboîtant souvent le pas aux États-Unis. Il en va de même pour les pays d’Europe de l’Ouest ne faisant pas partie de l’UE et qui engrangent régulièrement leurs propres ALE, depuis un premier accord avec la Turquie, en 1991. [1] L’Australie, le Japon, et d’autres pays industrialisés, ont sauté dans le train des ALE avec un peu de retard, bien que l’accord de rapprochement économique Australie-Nouvelle-Zélande soit un premier exemple d’un ALE global. Mais, dans l’histoire, les gouvernements du sud ont mis l’accent sur la formation de blocs régionaux, [2] bien que dans les années 1980, plusieurs états d’Amérique du Sud aient rédigé une pléthore de petits accords préférentiels entre eux. Les traités bilatéraux d’investissement (TBI) ont commencé en 1959, mais ils ont émergé d’un historique encore plus ancien d’accords de « commerce et d’amitié » datant du 19e siècle.

Les racines de la pression vers les ALE

Alors que certains pourraient voir dans la prolifération confondante d’ALE et de TBI bilatéraux dans le monde, un phénomène relativement nouveau, il a de profondes racines. Elles remontent bien plus loin que la création de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), sans parler des organes de commerce international, tels que l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou son prédécesseur, l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Les origines de l’engouement actuel pour les ALE résident dans une longue histoire d’exploitation coloniale, de capitalisme et d’impérialisme — tout comme de nombreux mouvements populaires actuels contre les ALE remontent aux générations précédentes de résistance anticoloniale et anti-impérialiste et des luttes pour l’autodétermination.

Les prédécesseurs des premières sociétés transnationales, qui dominent aujourd’hui les économies nationales et mondiale — et influencent profondément la prolifération, l’ampleur et les priorités des ALE —, ont réuni les intérêts capitalistes publics et privés, telle la relation entre la Compagnie anglaise des Indes orientales, le parlement britannique et la couronne, et les accords ficelés par les puissances coloniales et leurs entreprises avec les pays du sud récemment indépendants.

L’entrelacement étroit du pouvoir public, de la géopolitique et de l’exploitation par les entreprises capitalistes n’est par conséquent pas nouveau. Les opposants à l’accord de libre-échange entre les États-Unis, la République dominicaine et l’Amérique centrale (CAFTA), par exemple, nous rappelle qu’il faut se tourner vers le passé pour comprendre pleinement quels sont les intérêts économiques et géopolitiques de Washington derrière cette incitation aux ALE sur les pays des Amériques. Avec la doctrine Monroe de 1823, les États-Unis ont déclaré que l’hémisphère occidental était sa zone d’influence. Toute tentative de la part des puissances européennes « d’étendre leur système à toute partie de cet hémisphère » était estimée « dangereuse pour notre paix et notre sécurité ». Ceci a été encore renforcé en 1904, avec le corollaire Roosevelt, qui soutenait que les États-Unis avaient le droit, en tant que « nation civilisée » d’intervenir dans les affaires de ses voisins du sud et de jouer un rôle de « puissance policière internationale ». Le programme commercial de George W. Bush, et l’aide militaire de Washington à la Colombie et au Mexique visant à soutenir les intérêts américains géopolitiques et entrepreneuriaux, poursuivent cette tradition impérialiste.

L’état colonial classique était structuré pour l’exploitation et l’extraction des ressources. Plus récemment, la globalisation néolibérale a forcé les pays à devenir sources de butin pour les sociétés transnationales et facilite le flux volatile et sans obstacle du capital financier sous différentes formes. Au cœur de la stratégie et des tactiques de « négociations » des ALE — surtout les ALE nord-sud — repose un impitoyable plan de jeu de « diviser pour mieux régner », des luttes inter-états et inter-entreprises (y compris celles des puissances émergentes comme l’Afrique du Sud, la Chine, le Brésil et l’Inde) pour leurs « zones d’influence », et une vision du monde qui considère la nature, les hommes et les relations humaines comme des marchandises à exploiter commercialement et à contrôler de façon monopolistique. Parallèlement, nous pouvons voir des luttes et des contradictions entre des formes contrastantes d’organisation capitaliste, et de nouvelles guerres pour les ressources énergétiques, minérales et hydriques, entre autres. Au cours de ces dernières années, ces processus ont été multipliés par mille.

Le politologue argentin Atilio Boron décrit l’ère actuelle comme une ère « caractérisée, aujourd’hui encore davantage que par le passé, par la concentration du capital, la prédominance écrasante de monopoles, le rôle majeur et croissant joué par le capital financier, l’exportation du capital et la division du monde en différentes sphères d’influence. L’accélération de la globalisation, qui s’est produite dans le dernier quart du siècle dernier, au lieu d’affaiblir ou de dissoudre les structures impérialistes de l’économie mondiale, a amplifié les asymétries structurelles qui définissent l’insertion des différents pays au sein de cette économie. Tandis qu’une poignée de nations capitalistes développées ont augmenté leur capacité à contrôler, du moins de façon partielle, les processus productifs au niveau mondial, la financiarisation de l’économie internationale et la circulation croissante des biens et des services, la grande majorité des pays ont ressenti un accroissement de leur dépendance extérieure et l’élargissement du fossé qui les séparait du centre. » [3]

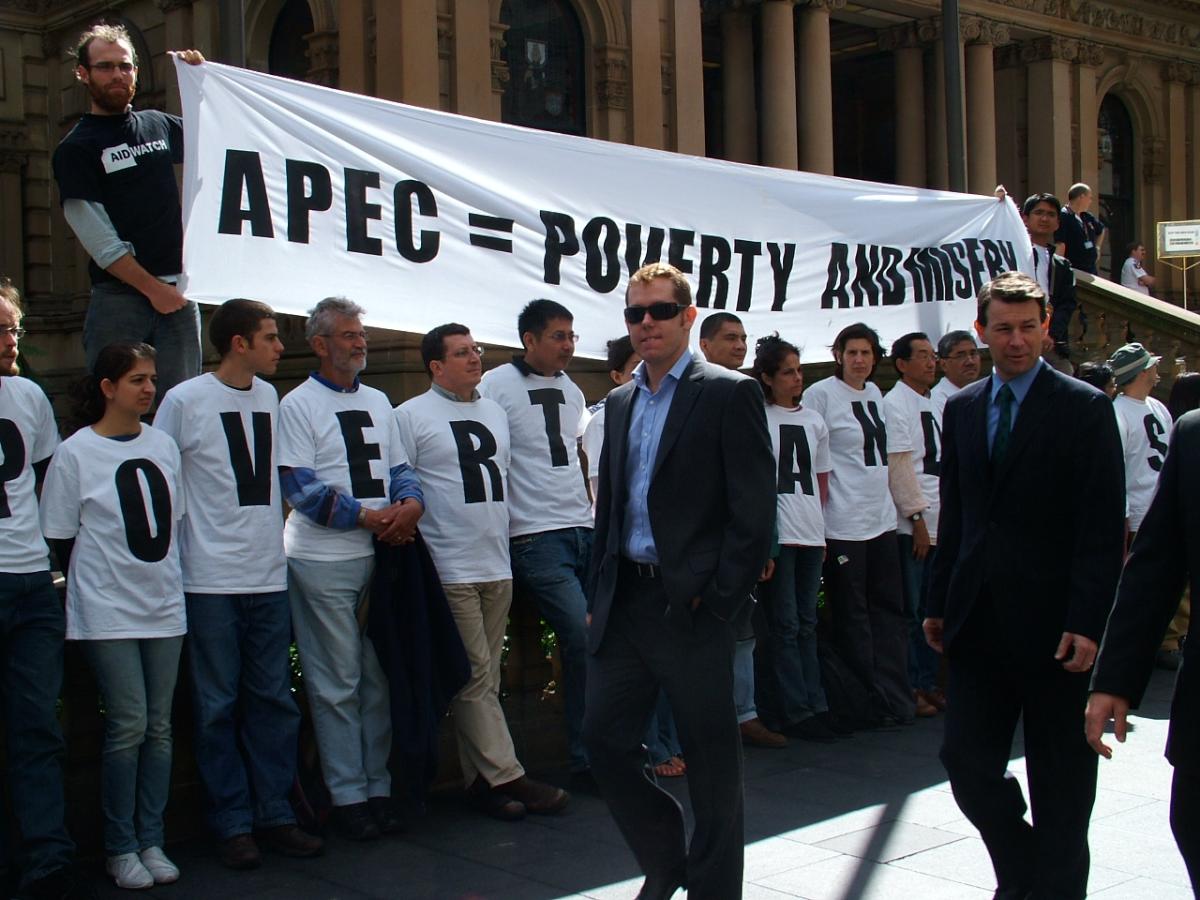

Depuis la fin de la guerre froide, on a vendu au monde l’idée que les modèles capitalistes néolibéraux de « développement » sont la seule règle du jeu possible. Pourtant, malgré l’ascendance apparente des sociétés transnationales et le « triomphe » du capitalisme, la promotion du néolibéralisme n’a pas été un long fleuve tranquille. Des tensions internes entre et au sein des élites politiques et économiques, ainsi que des pressions extérieures émanant des luttes populaires diverses et croissantes contre les différents visages de la globalisation néolibérale, ont forcé ses promoteurs à se tenir sur la défensive. Et, en même temps, des tensions entre les différentes formes de régionalisme et de globalisme se sont fait ressentir. Pendant les jours souvent incertains du cycle d’Uruguay des négociations du GATT (1986-94) au niveau multilatéral, de nombreux gouvernements entreprenaient de leur côté des initiatives régionales, telles que l’accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et la coopération économique Asie-Pacifique (APEC). À l’époque, ils semblaient représenter un plan B, dans l’éventualité d’un échec du cycle d’Uruguay.

Les tentatives des défenseurs de la globalisation néolibérale de minimiser ou de nier les liens entre la crise financière dévastatrice qui a balayé l’Asie en 1997-98 et l’imposition de la libéralisation économique rencontraient de plus en plus de scepticisme. Mais, pour y remédier, les principales institutions financières et les gouvernements prescrivirent aux pays les plus touchés une dose supplémentaire de la même potion amère. Dans le contexte de la résistance croissante au néolibéralisme, l’ancien directeur général de l’OMC, Supachai Panitchpakdi, a même déclaré que le 11 septembre était une « bénédiction déguisée » pour les globalisateurs. [4] De fait, il a été cyniquement utilisé depuis lors comme un bâton permettant de rudoyer les pays du sud et pousser l’impulsion au libéralisme. Alors que l’OMC bascule d’une crise de légitimité et de crédibilité à l’autre, et avec des négociations commerciales multilatérales n’allant nulle part, les sommets internationaux sont devenus des pépinières d’ALE bilatéraux. La position officielle de l’OMC au sujet de l’explosive croissance des ALE est passée d’une confiance suffisante et d’un abandon à un désespoir pathétique. L’actuel directeur général de l’OMC, Pascal Lamy, insiste : « Je considère qu’une pincée de poivre bilatéral rend la sauce multilatérale meilleure. Mais, nous le savons tous, une assiette de poivre ne constitue pas un grand repas. » [5]

Patrick Cronin, principal vice-président du Centre d’études internationales stratégiques basé à Washington, a choisi une analogie encore meilleure en 2004 : « Avec le revers de la réforme de l’OMC à Cancun, l’administration [Bush] se focalise désormais comme un rayon laser sur les accords commerciaux régionaux et surtout sur les accords bilatéraux. » [6] La libéralisation au laser — c’est-à-dire le bilatéralisme, par le biais des ALE — permet aux puissances mondiales comme les États-Unis et l’UE de brider certains pays sélectionnés et de restreindre le potentiel qu’ont les alliés de s’élever contre la tyrannie occidentale et l’inégalité des traitements dans des forums comme l’OMC. Par le biais d’accords bilatéraux, ces blocs ont pu cibler plus précisément les politiques ou les autres mesures gouvernementales qui ne leur conviennent pas, en restreignant sévèrement les droits et les capacités des gouvernements à maintenir leur souveraineté économique et les cadres des politiques sociales et environnementales.

Le verrouillage et la montée en puissance du néolibéralisme

Les ALE sont aujourd’hui un outil de choix pour verrouiller et étendre le modèle discrédité, socialement et écologiquement destructeur, imposé à une grande partie du monde et ce, au nom du « développement » par la Banque mondiale, le FMI et les institutions financières régionales. Les programmes d’ajustement structurel, visant à mettre les pays sur la bonne voie, incluent la privatisation des entreprises et des services publics, des coupes dans les dépenses publiques, des économies orientées vers l’exportation, des taux d’intérêts et une fiscalité à la hausse et des coupes des subventions aux produits de consommation de base, tels que la nourriture, les médicaments et les carburants. Alors que ce modèle a fonctionné à la perfection pour le capital transnational, il s’est révélé un misérable échec pour la plupart des peuples du monde. Le modèle du dit marché libre a conduit à l’accroissement des inégalités entre et au sein des pays. La Banque mondiale, le FMI, la Banque interaméricaine de développement et la Banque asiatique de développement ont, depuis des décennies, poussé l’« aide technique » et les prêts aux pays débiteurs afin de les ajuster au commerce total et à la libéralisation de l’investissement, avec une Banque mondiale accroissant de façon spectaculaire ses financements aux activités liées au commerce, ciblant particulièrement les pays les moins développés, les économies en transition et celles étant en cours d’accession à l’OMC. Il s’agit en réalité d’aide à la libéralisation du commerce.

De même, les politiques officielles bilatérales d’aide au développement travaillent aux mêmes objectifs. Les liens entre commerce et aide ont été utilisés par les gouvernements donateurs comme un levier faisant progresser la propagation générale du néolibéralisme et de reformes politiques spécifiques par le biais d’accords de commerce bilatéral, régional et multilatéral et d’investissement. Par exemple, USAID est l’un des promoteurs principaux de la biotechnologie dans le tiers-monde — son travail marche de pair avec l’ordre du jour des grandes entreprises américaines et avec les priorités commerciales internationales de Washington. Il offre de l’ « aide technique » aux pays engagés dans des ALE avec les États-Unis. Des modifications législatives du droit sur la propriété intellectuelle (DPI) au Viêt Nam ont été faites dans le cadre du projet d’aide technique STAR-VIETNAM, financé par USAID, qui soutient l’application de l’accord commercial bilatéral avec les États-Unis. [7] D’autres gouvernements ont des programmes similaires pour une « aide à la construction d’une capacité commerciale », tels que l’aide technique au commerce de l’Agence canadienne de développement international et les programmes similaires des gouvernements australien, européen, et néo-zélandais. Le ministère japonais de l’économie, du commerce et de l’industrie a également créé des accords d’aide, liés aux ALE, qui portent sur la coopération technique et le développement du personnel dans les domaines de l’automobile et de l’acier en Malaisie et en Thaïlande.

Pendant ce temps, dans de nombreux pays du nord, les réformes économiques nationales ont souvent reflété, dans leurs grandes lignes, les mêmes tendances néolibérales, avec des vagues de privatisation, de dérégulation et de libéralisation au nom de la croissance économique et de la compétitivité. Par exemple, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et le Canada, dont les gouvernements sont tous actifs dans les ALE, ont soutenu des politiques de libre-échange agressives au niveau international, alors que tous trois ont, à des degrés différents, fait progresser leur propre économie vers des modèles entrepreneuriaux, privatisés et déréglementés. Comme ailleurs, embrasser le « libre-échange » signifie déployer un ensemble de réformes : contrôles minimaux sur les grandes entreprises ; investissement étrangers sans restriction ; exportation sans limites des bénéfices ; privatisation des biens privés, des équipements et des services ; exposition totale des marchés nationaux aux importations à bas prix ; infrastructure financée par et appartenant au capital privé, opérant sur des marchés déréglementés ; secteurs des services dirigés par le marché, y compris les services sociaux tels que l’éducation, le transport et la santé ; marchés du travail compétitifs (c’est-à-dire bon-marché et désyndicalisés) et flexibles (travail temporaire, à mi-temps et contractuel) ; et le libre mouvement des investisseurs étrangers (tout en maintenant un strict contrôle sur les travailleurs étrangers et les réfugiés). Le but final est l’obtention d’un régime néolibéral étendu au maximum, à l’échelle de la planète, verrouillé à jamais, avec un arsenal d’application complet.

Comparer les prix

Derrière chaque ALE se cachent les grandes firmes. Tandis que les sociétés transnationales et autres entreprises nationales en cours de transnationalisation (souvent avec le soutien des gouvernements nationaux) se sont consolidées, restructurées, diversifiées et ont recherché de nouveaux marchés et sources de profit au cours des 50 dernières années, leurs groupes de pression et leur force de levier politique ont augmenté, ainsi que leurs exigences pour des libertés étendues et applicables contre toute réglementation à laquelle elles s’opposent. Elles, de même que leurs alliés politiques stipendiés, font leur choix parmi les forums disponibles. Lorsqu’elles n’ont pas réussi à obtenir ce qu’elles cherchaient dans un endroit, elles en ont changé. Les grandes sociétés forcent l’acceptation de disciplines obligatoires qui redéfinissent et/ou qui s’emparent de domaines qui étaient auparavant considérés comme des domaines souverains de politique nationale — tels que l’agriculture, les services et la propriété intellectuelle — dans l’élaboration des règles du commerce international par le biais d’accords mondiaux comme ceux gérés par l’OMC. Deux exemples — l’investissement et la propriété intellectuelle — illustrent comment les sociétés transnationales sont passées d’un forum à l’autre pendant ces récentes décennies en essayant d’obtenir ce qu’elles désirent, et comment les ALE sont devenus leur toute dernière arme de prédilection.

Investissement : Dans les années 1960, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) avait adopté des codes non contraignants sur la libéralisation de l’investissement : le code de la libéralisation des mouvements de capitaux et le code de la libéralisation des opérations invisibles courantes. L’OCDE s’appuyait sur la pression du groupe de pairs pour que les pays se soumettent à ces règles. Puis, lors du cycle d’Uruguay GATT, les États-Unis, l’Union européenne et le Japon ont essayé d’aller plus loin, en poussant à un accord d’investissement exécutoire. Mais cette idée rencontra de l’opposition. Entre 1995 et 1998, il y eut encore d’autres tentatives visant à créer un accord multilatéral contraignant sur l’investissement (AMI) à l’OCDE, qui incluait des mesures similaires à celles contenues dans le chapitre 11 de l’ALENA. Après que la proposition de l’AMI échoua en 1998, à cause à la fois de l’opposition externe et de désaccords internes parmi les gouvernements, les tentatives renouvelées visant à obtenir un accord sur l’investissement à l’OMC n’aboutirent pas. De nombreux états — surtout des états du sud — s’opposèrent fermement à toute résurrection de l’AMI à l’OMC. Mais les pays industriels ont étendu la libéralisation de l’investissement par le biais des ALE bilatéraux et des TBI. Les accords bilatéraux offrent une approche étape par étape qui peut former une plateforme de lancement pour des accords multilatéraux plus globaux. Une fois que les pays s’emmêlent dans la toile des traités bilatéraux d’investissement, il leur sera plus difficile de résister à un accord de type AMI au niveau multilatéral, dans l’éventualité où ces négociations reprenaient pour de bon.

Propriété intellectuelle : Idem pour le DPI. Dans les années 1970, les gouvernements du nord ont eu la frustration de ne pouvoir imposer des règles plus fortes sur la propriété intellectuelle au travers de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle des Nations Unies. Les pays du sud étaient au courant des dangers présentés par des régimes monopolistiques puissants, grâce notamment aux conseils sur les politiques dictés lors de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), et ils ont utilisé le mécanisme d’un vote par pays des Nations Unies pour faire obstacle à la pression venant du nord, qui cherchait de meilleures revenus de la propriété intellectuelle à cause de la nature changeante des actifs des entreprises dans leurs pays. Dans les années 1980, ils allèrent aux négociations du GATT et mirent la propriété intellectuelle à l’ordre du jour du cycle d’Uruguay. L’accord alors proposé sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC) était présenté comme un outil qui servirait à aider les sociétés transnationales à arrêter le flux transfrontalier des contrefaçons de vêtements de marque, de musique et de vidéos. [8] Mais il prépara le terrain pour des droits de brevetage agressivement élargis sur les micro-organismes, les semences de culture et les médicaments indispensables à la survie. À cette époque, la plupart des nations ne permettaient pas de prise de brevets sur la nourriture, les produits pharmaceutiques et autres produits considérés comme essentiels aux besoins humains. Le comité américain sur la propriété intellectuelle — une coalition de 13 grandes sociétés américaines, y compris DuPont, Pfizer, Bristol-Myers et Merck - a travaillé avec des représentants du commerce américain pour rédiger un langage qui normaliserait des droits PI globaux en conformité avec le droit américain en la matière, et les rendraient exécutoires par ce qui allait devenir l’OMC. Un tel activisme d’entreprise a fortement façonné les TRIPS : 96 des 111 personnes composant la délégation américaine négociant le texte au cours du cycle d’Uruguay venaient du secteur privé. [9]

L’Accord sur les ADPIC devint par conséquent le premier accord international obligatoire autorisant les monopoles des entreprises sur les formes de vie. Mais, en faisant un compromis avec l’UE, les États-Unis n’obtinrent pas tout ce qu’ils voulaient. Au lieu d’exiger des brevets sur les variétés végétales — les semences que les agriculteurs sèment — l’accord autorisait les pays à opter pour des brevets ou pour d’autres formes de propriété de variétés végétales. Depuis lors, les États-Unis, l’UE et le Japon ont travaillé dur pour élever cette nouvelle « norme minimale » d’un cran par l’intermédiaire de leurs ALE bilatéraux. Les États-Unis imposent des brevets sur la flore et la faune dans ses ALE, tandis que l’UE et le Japon, au bénéfice de leurs entreprises de biotechnologie, incitent fortement à la convention UPOV, un ensemble de règles similaires au brevet qui empêche les agriculteurs de sauvegarder leurs semences.

Avec les médicaments, un scénario du même genre, mais encore plus sombre, se joue. À l’OMC, le groupe de pression de l’industrie pharmaceutique n’a obtenu qu’une partie de ce qu’il désirait ; il a été tout particulièrement irrité par une bataille sur l’interprétation des conditions liées aux licences obligatoires et à l’importation parallèle des médicaments brevetés. Il s’est donc agressivement tourné vers les ALE bilatéraux en tant qu’outil pour imposer des règles bien plus strictes empêchant la fabrication et la commercialisation de génériques. Que ce soit en termes de semences ou de médicaments, l’idée est d’arrêter la concurrence et de ratisser davantage de profits par des monopoles plus longs et plus stricts — peu importe que nous parlions d’alimentation et de santé. Les ALE sont le chemin le plus facile et le plus efficace dont disposent les entreprises pour obtenir ce qu’elles veulent, et tout de suite.

Footnotes:

[1] Nous faisons ici référence à l’Association européenne de libre-échange (AELE) : la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège et l’Islande.

[2] Beaucoup de personnes reconnaîtront certainement quelque chose dans cette jungle de sigles : MERCOSUR, ASEAN, CAN, SADC, COMESA, SAPTA, UEMOA, CCG, etc.

[3] Atilio Boron, "Empire and imperialism: A critical reading of Michael Hardt and Antonio Negri", Zed Books, Londres, p. 3-4

[4] "Supachai: Tragedy a blessing in disguise", Bangkok Post, 22 novembre 2001

[5] Session d’e-formation OMC, 29 mars 2007, https://etraining.wto.org/chat/archive/29mar2007.htm.

[6] Quotidien Yomiuri, Tokyo, 1er janvier 2004.

[7] Voir site institutionnel du Conseil pour le commerce États-Unis-Viêt Nam. http:// www.usvtc.org/trade/ipr/STAR_IPR_28apr05.pdf.

[8] TRIPS couvre également les droits d’auteurs et les droits de performance qui y sont liés, la typographie des circuits intégrés, les indicateurs géographiques (comme pour les vins et les fromages), les marques déposées et le dessin industriel.

[9] Rob Weissman, "Patent Plunder: TRIPping the Third World", Multinational Monitor, novembre 1990 ; voir également Aziz Choudry, "Biotechnology, Intellectual Property Rights and the WTO" dans Brian Tokar (éd.), Gene Traders: Biotechnology, World Trade and the Globalization of Hunger, Toward Freedom, Burlington, Vermont, 2004.